| Kaz | Enfo | Ayiti | Litérati | KAPES | Kont | Fowòm | Lyannaj | Pwèm | Plan |

| Accueil | Actualité | Haïti | Bibliographie | CAPES | Contes | Forum | Liens | Poèmes | Sommaire |

Un très beau livre! puis vos gueules!1

|

|

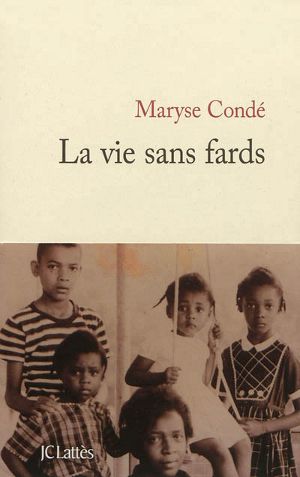

Ces deux exclamations ont pris forme dans mon esprit de façon spontanée et joyeuse, sans violence aucune, aussitôt que j’ai refermé, après lecture de la dernière page bien sûr, La vie sans fards2 de Maryse Condé: «Un très beau livre! puis vos gueules!» Elles ne sont pas sans relation, bien entendu, avec tout ce que j’ai pu lire comme réactions multiples sous différentes plumes haïtiennes renvoyant à un aspect spécifique de cette saisissante et surprenante autobiographie de notre grande romancière guadeloupéenne: le sort soi-disant réservé à Jean Dominique. J’ai attrapé l’ouvrage dans une librairie en Martinique pour ne point le lâcher. Et je rends grâce à ma curiosité qui m’a forcé à négliger un peu mon travail de créateur, de chercheur, et celui de pédagogue avec lequel j’essaie de renouer depuis peu, afin d’apprécier le texte, l’œuvre elle-même, et de me rendre compte des nombreuses inepties que l’on a pu formuler à son sujet.

Je le répète d’emblée: c’est un très beau livre; simple et riche en expériences sensibles. Si l’abandon par Jean Dominique d’une Maryse Boucolon enceinte représente dans ces mémoires le point de départ d’un traumatisme et l’arrière plan intime d’une panoplie d’épreuves qu’aura à surmonter au cours d’une bonne partie de sa vie celle qui deviendra Maryse Condé, le sujet fondamental de La vie sans fards n’en demeure pas moins la triple relation de l’écrivaine avec elle-même, l’Afrique et les hommes qui ont traversé et marqué au fer rouge son existence de femme. Voici le lecteur saisi par une perspective d’apprentissage! Il me plaît donc d’esquisser, ici, juste quelques interrogations primaires, touchant au brouillage hâtif de la lucidité de certains par les sentiments patriotique et familial, face à la sincérité littéraire dans ce texte et les dits sur ce texte littéraire; s’y trouvent aussi mêlées, mes quelques impressions sur ce livre pénétrant et sur ce qu’on en dit.

De La vie sans fard, qu’en dit-on?

Etre de son temps, il n’y a rien de plus légitime. Quoi reprocher à toutes celles et tous ceux qui s’accommodent fort bien de notre ère de haute virtualité et immédiateté? C’est la frénésie du temps réel de l’information, non! Grâce ou à cause des nouveaux moyens technologiques de l’informatique, des réseaux sociaux, des sites et autres blogs branchés, nous sommes plus que nombreux à être happés par la vitesse foudroyante des informations que l’on reçoit et/ou crée soi-même. Néanmoins, cette légitimité ne se distille-t-elle pas trop parfois dans une certaine permissivité affligeante, figure paradoxale d’une autre forme de passivité – réactivité maladive – qui échappe à un grand nombre? J’ai tendance à le croire. Et toutes nos fibres sentimentales et émotionnelles en prennent un bon coup dans une telle configuration.

Ces questions et allégations une fois énoncées, le lecteur comprendra aisément que les premières notes de lecture relatives à La vie sans fards de Maryse Condé me sont arrivées par le biais du virtuel: le texte enthousiaste de Rodney Saint-Eloi, découvert sur le site Montray Kréyol et intitulé «La vie sans fards ou les confessions de Maryse Condé»4, m’a aussitôt mis en appétit. Certes, j’ai été interpellé par l’évocation du passage éclair du jeune agronome Jean Dominique dans la vie de la romancière, sa conduite déplorable vis-à-vis d’elle en l’abandonnant à Paris «avec un ventre» (La vie sans fards, p. 23) et le traumatisme qui en résultait durant toute la vie de celle-ci quasiment. Tout cela, souligné de façon brève et peu lyrique par Rodney dans son texte qui s’appuie sur le récit de l’écrivain, tout en affichant ouvertement de l’empathie avec elle. Toutefois, on prend pleinement la mesure et la distance du lecteur critique qu’est Rodney, assez modéré et sympathique, évoquant maints aspects et qualités de ces mémoires, refusant de provoquer de vaines polémiques, quoique bouleversé vraisemblablement par ce témoignage écornant assez l’image du journaliste martyr que représente aux yeux de tout haïtien, tel que lui, Jean Dominique.

Le deuxième écrit qui me tombe sous les yeux est une courte sortie d’un ton virulent le 18 septembre 2012 sur Facebook: «Halte au délire schizophrène de Maryse Condé!» Elle est de mon ami linguiste Robert Berrouët-Oriol (Bob), mettant en garde contre les propos post-mortem de Maryse Condé et se faisant passer du coup, malgré lui peut-être, pour un fervent défenseur de feu l’agronome. Or je crains qu’il n’ait rien lu ou presque rien du livre, ou s’il l’a lu, troublé par un sentiment patriotique trop fier et d’une solidarité masculine sans doute, qu’il n’ait pas tout de suite saisi la parole nuancée de l’auteure, au moment précis où circulaient en boucle ses mots sur le réseau social susnommé.

Entre temps, Joël des Rosiers, notre ami en commun, nous a livré un long texte sans doute sublime que je découvre avec un mince bonheur via internet une fois de plus: «Le livre du devoir ou les maternités impitoyables de Maryse Condé»4. Il s’agit d’une analyse clinique de l’ensemble des signifiés et des signifiants du récit autobiographique de la romancière: analyse à la fois pertinente et pédante quelque peu. Quoi qu’il en soit, le lecteur y trouve un certain plaisir, une certaine jouissance même, je dirais, nourrie de la souffrance qui émane de l’œuvre, objet d’analyse. On se demande si le texte de Joël ne postule pas une triple jouissance: la jouissance d’un écrivain pour qui tout est prétexte ou matière à littérature, du moment que les mots ne résonnent point faux et semblent flatter l’intelligence d’un type de lecteurs; la jouissance d’un poète-critique-psychiatre qui diagnostique avec finesse la souffrance d’une femme-mère, écrivain-patient de papier; la jouissance que peut éprouver une catégorie de lecteurs en présence d’un écrit critique bien ficelé et tissé de mots savants, spéciaux et précieux. Un ami, professeur de philosophie dont je ne doute nullement de l’intelligence et à qui j’ai parlé de cet article, m’avoue (mais j’ai préféré entendre ironiquement ce qu’il me dit): «Je l’ai reçu, cet article. Il y a trop de mots que j’ignore. Donc, je n’ai pas été jusqu’au bout».

Revient ainsi mon ami Bob avec un article bien construit cette fois, intitulé: «Haïti dans le regard de la romancière Maryse Condé. Questionner les failles du pacte autobiographique»5. Attelé à l’esprit d’objectivité, il s’attarde principalement sur «le racialisme» comme élément problématique desdites «failles» dans l’équation de la rencontre gâtée entre le mulâtre (Jean Dominique) et la négresse (Maryse Condé), et tout cela se rapportant, par extrapolation, à l’époque – laquelle se répète d’une certaine manière – d’une vision racialisée du corps social tant antillais-français qu’haïtien. Le but, à peine avoué dans ce texte, demeure sans aucun doute la rectification du premier tir dans le tas sur Facebook. Pleuvaient aussi, bien auparavant sur la toile, de brèves réactions très positives sur le texte du poète-critique-psychiatre qui a fait sensation, puisqu’il paraît prendre tout simplement parti pour une femme-mère, souffre-douleur d’un certain sort. Sauf que, rattrapé par le ton du texte de notre ami Joël, mon ami linguiste, qui cherchait peut-être à se racheter par la crédibilité de cet article, ne se retrouve-t-il pas avec une crédibilité qui tourne sur elle-même? Car à l’heure d’internet, il importe: soit de bien contrôler son flow – le flot de ses opinions trop hâtives, et brutales parfois, à force d’être pétries d’émotions sur le vif – en concomitance avec les flux de l’information en temps réel, soit de se taire et d’attendre le murissement de sa communication pour la diffuser au moment le plus propice, évitant ainsi le risque de se faire piéger par soi-même.

Et voici que surgit enfin, au cœur d’autres palabres en continu, via un courriel de ce même ami Bob, friand du monde virtuel indubitablement, le témoignage affolant de la romancière Jan J. Dominique, la fille de Jean Léopold Dominique, notre héros regretté, qui cherche à nous dire ce qu’elle en sait6, en vue de disculper maladroitement son feu père. Le lecteur averti découvre que tout ce qu’elle sait, au fait, est sans doute vrai tel qu’elle se représente certains faits et un peu faux dans la logique du reniement de ce qu’écrit ou exprime Maryse Condé. Elle peut alors se réjouir après tout d’avoir avoué, au moment où elle écrit «Jean L. Dominique: Ce que j’en sais», que le courage ne lui revenait pas encore de lire le livre dans lequel on semble à peine clouer au pilori son tendre père. Parce qu’on le comprend naturellement: c’est dur pour un enfant d’aller en quête d’une parole qui stipule que son père est quelque part, mais seulement quelque part, «un salaud!» (p. 315) Dans le trouble donc des émotions de J. J. Dominique, nées uniquement «du grondement de la toile», si l’on tient compte de son aveu, elle écrit ceci: «Jean, jeune agronome, est parti pour la France fin 1952 avec une bourse de la FAO. Une fois le temps de la bourse terminé, il revient au pays en 1956. Duvalier prend le pouvoir en septembre 1957. Comment auraitil pu annoncer qu’il rentrait pour mener la lutte contre Duvalier, avant l’arrivée au pouvoir de ce même Duvalier? Beaucoup de gens ont déclaré que Jean était un homme de vision. Cela ne fait pas de lui un devin. Si Jean a cherché un prétexte pour abandonner une femme avec qui il avait une liaison, en 1956 ce ne pouvait être «pour aller lutter contre Duvalier».» Or, le court extrait suivant, assez modéré, relevé dès les premières pages de La vie sans fards, suffit pour valider l’effet de nullité des six phrases de la romancière haïtienne: «D’un air pénétrant, [Jean Dominique] m’expliqua qu’une menace d’une exceptionnelle gravité se profilait sur Haïti. Un médecin du nom de François Duvalier se présentait à l’élection présidentielle. Parce qu’il était noir, il suscitait l’enthousiasme des foules, lassées des présidents mulâtres et dangereusement sensibles à l’idéologie du «noirisme». Or, il ne possédait aucune des qualités nécessaires pour remplir une si haute fonction. Toutes les forces d’opposition à ce détestable projet devaient donc se rejoindre au pays et former un front commun.» (p. 22)

Excellent magicien serait celui qui trouverait, dans La vie sans fards que j’ai lu avec beaucoup d’attention et d’intérêt, une seule phrase claire et précise qui justifierait nettement ce qu’a écrit la fille du célèbre défunt journaliste concernant une quelconque opposition que celui-ci prétendait mener de son vivant contre un François Duvalier qui aurait déjà pris les rênes du pouvoir en 1956 ou 1957. N’en déplaise à sa bonne foi, même Saint-Eloi semble avoir lu le livre à la fois dans le tremblement du bon sens et de l’émoi, au point de se tromper en écrivant dans son article: «Jean Dominique l’abandonne et repart en Haïti sous prétexte, d’après l’auteure, de combattre le dictateur François Duvalier». Ainsi, questionner le contrat de lecture entre auteur et lecteur, ici, implique un véritable temps d’arrêt sur l’agencement posé des mots, sur la sincérité littéraire, souvent traduite par de nombreuses locutions modalisatrices, révélant le degré de conscience de l’auteure de la gravité du dire vrai, consolidant ainsi ledit «pacte autobiographique», cher à l’ami Bob.

De quelle sincérité littéraire?

Y aurait-il chez un grand nombre de mes compatriotes haïtiens, intellectuels ou simples «citoyens», à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, un manque de force certain à regarder en face, froidement, peu importe sa nature ou sa source, une vérité? Je laisse la question en suspens. Toutefois, pour en finir, de mon côté, avec les réactions passionnelles suscitées par le livre de Maryse Condé chez certains et passer à des considérations d’ordre esthétique ou littéraire, donc plus réjouissantes et jouissives, je dirai simplement: ce n’est point une vérité révélée dans ce récit autobiographique qui me poussera au repentir concernant les chaudes larmes que j’ai versées sur le cadavre de mon Jean Dominique à moi, abattu comme un chien ; car malgré le degré de parti pris animant chacun de ceux qui l’écrivent et le ton adopté par chacun, l’Histoire a-t-elle attendu l’an 2012 pour m’informer de l’imperfection de mes héroïnes et de mes héros? Que puis-je contre une française ou un français idolâtrant son Napoléon Bonaparte dont il ignore que la grande histoire – occidentale ou européenne – a longtemps passé sous silence son statut d’esclavagiste et de raciste notoire, assouvi d’un fleuve de sang d’hommes et de femmes massacrés au gré de son orgueil et de ses multiples fantaisies?

Ce sont d’ailleurs des miettes de cette grande histoire, dévorant celle de l’individu, que je recueille, que je saisis et qui me saisissent en retour, entre les lignes de ce récit modelé selon le regard, les souvenirs et la sensibilité de l’auteure guadeloupéenne, expérimentant les régimes politiques de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Ghana, du Sénégal, tantôt à l’ombre, tantôt dans la proximité de leurs chefs d’état, pantins, dictateurs ou pseudos révolutionnaires, se frottant à des révolutionnaires de belle trempe tels Mario de Andrade, Hamical Cabral, Malcom X, Che Guevara… Comment les annalistes, les mémorialistes pourraient-ils désormais, sous prétexte de trop de subjectivité, ignorer cette vision confirmant d’autres faits évoqués dans d’autres récits de fiction de l’auteure et refuser de composer avec elle dans leur souci d’établir la vérité sur des pans de l’histoire de l’Afrique des Soleils de l’indépendance7? Et je pense inévitablement aux déboires de l’écrivain face à la mémoire, sa mémoire. Et avec cette première pensée je me permets d’être scolaire, en rappelant en filigrane, dans les lignes qui vont suivre, quelques enjeux de l’écriture autobiographique, en indiquant l’attachement de notre auteure à ceux-ci. Pour preuve à cette dernière idée, on aurait pu se contenter de cette trinité d’interrogation dès l’incipit de La vie sans fards: «Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérités? Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d’où l’expression de la simple vérité s’estompe, puis disparaît? Pourquoi l’être humain est-il tellement désireux de se peindre une existence aussi différente de celle qu’il a vécue?» (p. 11)

Mais s’impose aussi à moi lecteur, cette paraphrase des Confessions de Rousseau que l’on ne saurait négliger: «je veux montrer à mes semblables une femme dans toute la vérité de la nature et cette femme sera moi.» (p. 12) Il m’est alors difficile de croire à une quelconque idée de représailles littéraires contre la mémoire de quiconque, sachant qu’un hommage subtil et mitigé a été rendu déjà par la romancière à un personnage semblable à Jean-Dominique dans son texte théâtral La faute à la vie8. Quand, dans l’apaisement de ses soixante-quinze ans proches, une auteure-narratrice telle Maryse Condé énonce un tel engagement, je m’embarque avec elle sans aucune méfiance particulière. D’autant plus qu’elle m’épargne le spectre de l’introspection parfois pesante de l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire, pour ne s’en tenir qu’aux faits essentiellement, sachant que l’imaginaire suffit aux flous et que les véritables trous de mémoire trouveront refuge dans les ellipses bienfaisantes. Et je pense illico à Emile Ollivier dans Mille eaux: «J'ai toutes les peines du monde à ordonner mes souvenirs [... Ma mémoire] me joue des tours, oblitérant le passé ici, gommant là certains aspects»9,confie l’écrivain haïtiano-canadien. Le fait de le dire dans le récit même témoigne du désir d'être sincère. D’autres, comme Maryse Condé, le disent autrement. Et je laisse le lecteur apprécier, entre autres, ce passage de La vie sans fards relatif à Kwame Aidoo, le ghanéen, l’autre amoureux exceptionnel qui décevra également, de façon moins traumatisante, notre narratrice déjà en charge de quatre enfants, de deux géniteurs et un père légitime (le guinéen Mamadou Condé), et en voie de déracinement:

«Il ajouta:

««Je vais me marier. […] Tu ne te sépareras jamais de tes enfants, conclut-il d’un ton douloureux. J’ai fini par l’accepter.»»

Ma mémoire miséricordieuse a raturé le souvenir de la majeure partie de ce qui s’est passé ensuite. Je sais avoir eu cette fois encore de nombreuses visites d’adieu. […] Mais je ne me rappelle plus comment j’ai quitté le Ghana, comment je suis arrivé au Sénégal.» (p. 303)

Tout compte fait, celui qui retrace sa vie veut se montrer non tel qu'il a vécu dans la réalité uniquement, mais souvent tel qu'il a rêvé d'être et de vivre. Car les rêves et les désirs inassouvis font aussi partie de notre vie; et l'écriture devient paradoxalement l'espace fictionnel où ils peuvent se concrétiser, devenir vrai, à force transfigurations. Dans La vie sans fards, Ama Ata Aidoo fera remarquer à son amie Maryse qu’elle cherche tout autre chose dans une Afrique qui «possède des règles, des traditions, des codes, faciles à saisir»: ««Une terre faire-valoir qui te permettrait d’être ce que tu rêves d’être. Et sur ce plan, personne ne peut t’aider.»» Notre narratrice nous confie: «Je ne suis pas loin de penser aujourd’hui qu’elle disait vrai.» (p. 271) A propos de l’exactitude, Jean Giono affirme que «grâce à des passages totalement imaginées» dans son récit autobiographique Jean le Bleu, Antonine, qui est Antonia dans la réalité, «retrouve la vérité de moments réellement vécus.»10 Quant à Maryse Condé, en passe de se consacrer complètement à l’écriture, sa conviction transparaît nettement à travers ces lignes de La vie sans fards: «Je le sentais sans que nul ne me l’ait appris, les évènements d’un récit devaient être présentés au travers d’un filtre de subjectivité. Ce filtre est constitué par la sensibilité de l’écrivain. […] C’est la voix inaltérable de l’auteur, n’en déplaise aux professeurs de littérature, s’évertuant à distinguer le Narrateur de l’Auteur.» (p. 273) Roger Dorsinville, l’écrivain haïtien exilé à Dakar, source de motivation de l’écrivain en devenir qu’est Maryse Condé, décèle vite la révélation de celle-ci dès sa lecture d’une première version complète de son roman Heremakhonon11, relatant entre autres faits le «complot des enseignants» étouffé dans le sang, sous le régime de Mwalimwana-Sékou Touré: «Que de turgescences! [s’exclame Dorsinville.] Est-ce que tu ne crains pas que l’on te confonde avec ton héroïne, Véronica Mercier?» (p. 316) Mais Anne Arundel, l’amie de notre narratrice, faisant partie de ceux qui «méconnaissent le rôle considérable de l’imagination», n’apprécie guère le récit qui ne s’accommode pas à son goût pour le cliché instantané du réel ou de la réalité selon notre narratrice: «Ce n’est pas du tout ainsi que les choses se sont passées», reproche-t-elle. (p. 317) Il me plairait juste de connaître les impressions de cette amie à propos de cette autobiographie.

Quelles véritables impressions?

Dans La vie sans fards, me frappe d’abord en plein cœur, la synthèse du parcours extraordinaire d’une femme: parcours pavé de rencontres fortuites ou provoquées, de jouissances brèves et de douleurs vives, de désirs peu ou non satisfaits, de rêves ratés ou à peine réalisés, de succession d’échecs cuisants, de doutes et d’affirmation de soi, d’opiniâtreté infinie et de succès inouï. Un parcours semblable au «chemin de croix» évoqué par la narratrice dont l’amant marocain marque la dernière station, après l’avoir informée de son mariage, avec désinvolture: «A onze heures du soir, je jetai Mohammed sur le palier. Ce fut la dernière fois que je pleurai à cause d’un homme.» (p. 333) Et la vie de Maryse Condé ne tardera pas à suivre un cours plus lumineux, sa carrière d’écrivain à démarrer de façon significative – mais non sans quelques heurts à la réception – grâce au jeune enseignant Richard Philcox, son actuel compagnon british, rencontré à Kaolack, au Sénégal. La gravité et la somme des expériences intimes et personnelles, liées surtout à l’espace africain, fuse dans ce récit simple, fluide et limpide, sans pruderie, créant par moment une atmosphère poétique particulièrement subtile, à fleur de voix et d’encre: «L’Afrique enfin domptée se métamorphoserait et se coulerait, soumise, dans les replis de mon imaginaire. Elle ne serait plus que la matière de nombreuses fictions.» (p. 334) Tels sont les derniers mots, les dernières notes, de cette composition harmonieuse: un hommage à la vie, franchement édifiant.

Puis, je retiens un bel hommage de Maryse Condé à Haïti, exorcisant ainsi le traumatisme de la rencontre originelle avec cette terre mythique via un fils «maudit» – le jeune agronome – qui paraissait incarner un idéal, voire un fantasme, qui aurait pu guider la jeune femme qu’elle était à l’époque vers des pistes plus ou moins sûres pour retrouver ou se (re)construire une identité fiable. Ma lecture s’accompagne de la voix de cette femme bien murie depuis, aimable et posée, que j’ai rencontrée pour la première fois en 2004, à l’amphithéâtre Hélène Sellaye de l’Université des Antilles et de la Guyane, en Martinique. Alors qu’elle présidait le jury d’une soutenance de thèse, entre deux séances de travail, je me suis approché timidement d’elle, la tête remplie de tous les mythes et rumeurs mitigées la concernant, pour l’entretenir sur ce pays «où la négritude se mit debout pour la première fois»12. Et me voilà surpris par une personne d’une simplicité particulière, d’un esprit à la fois tranchant, ferme et ouvert. Cette voix qui me parlait d’Haïti avec une passion mesurée, évoquant son histoire et son actualité avec une grande clairvoyance, faisant l’éloge de sa grande littérature13, cette voix m’est revenue dans ce récit autobiographique avec l’amitié de Jean Prophète, Jean-F. Brière, Roger Dorsinville que je découvre autrement. A propos de ce dernier, il importe de retenir la manière d’évoquer la rencontre par Maryse Condé: «les deux «découvertes» les plus précieuses que je fis furent sans doute possible celle du cinéaste Sembène Ousmane et celle de l’écrivain haïtien Roger Dorsinville. Ces relations m’ont accompagnée tout le long de ma vie.» (p. 152) J’écoute encore ma narratrice depuis le Sénégal: «Dès que j’en avais eu la force, je m’étais assise derrière ma machine à écrire. A mon insu, quelque chose s’était déverrouillé en moi et j’étais résolue à devenir écrivain. Comme Roger Dorsinville, je noircissais des pages et des pages.» (p. 311) Que dire de l’expression d’une telle admiration?

Enfin, comment ne pas être attentif à l’apprentissage politique et idéologique qui rejaillira sur la pratique littéraire et façonnera la force de persuasion d’une Maryse Condé désaliénée, à l’esprit désormais bien aiguisé, capable de faire valoir l’acuité de ses idées personnelles sur différents sujets sérieux, avec force humour et ironie, face à des auditoires variés: une Maryse Condé perçue dès lors comme provocatrice. En ce sens, elle reconnaît sa dette envers l’esprit d’Aimé Césaire dont l’ombre du Cahier d’un retour au pays natal a toujours plané dans sa conscience depuis qu’elle l’a découvert, vouant ainsi au poète de la Négritude un culte complexe, alliant son admiration indéfectible pour lui à de nombreuses réserves, lesquelles lui fera préférer Frantz Fanon. Quelle grâce pour un lecteur de partager une telle confession: «Le 6 décembre 1961, Frantz Fanon mourut d’un cancer à Washington, aux Etats-Unis. Sitôt que la nouvelle fut connue en Guinée, Sékou Touré décréta un deuil national de 4 jours. […] Rappelons qu’en 1952, après la publication des bonnes feuilles de Peau noire, masques blancs14 dans la revue Esprit, j’avais écrit à Jean-Marie Domenach pour protester contre cette vision des Antilles. Je comprenais maintenant que j’étais alors trop immature, trop «peau noire, masque blanc» moi-même pour comprendre un tel ouvrage et que je devais revenir sur ma lecture. Je m’enfermai donc avec tous les ouvrages de Frantz Fanon.» (p. 127) Les damnés de la terre15, traitant de l’expérience désastreuse des pays africains à peine affranchis du joug colonial, fut pour elle une révélation dont elle n’est pas sortie indemne, avoue-t-elle: «Il me sembla que le chapitre III, «Mésaventures de la conscience nationale», avait été écrit à l’intention de la Guinée, quand les auteurs de la révolution en deviennent peu à peu les fossoyeurs.» (p. 128)

Notre autobiographe s’attache à un Fanon qui, contrairement aux poètes de la Négritude, «se posait contre tout essentialisme», refusant de donner à la culture «une définition pour insister sur son caractère mouvant et constamment novateur.» (p. 128) L’on comprend donc le fait que l’époque de ces lectures puisse provoquer chez Maryse Condé un certain détachement d’Aimé Césaire, bien qu’elle soit restée enthousiaste à sa poésie; et l’on peut aisément déduire également que ce ralliement à la pensée fanonienne a révolutionné radicalement la vision de cette fille de Grands-Nègres qui s’inscrira finalement dans une perspective à la fois d’envol et d’ancrage par rapport à son identité, son être-au-monde.

La vie sans fards est donc une belle œuvre de démystification, tant de l’auteure elle-même que de ses opposants et adjuvants; l’expression de l’aventure insolite d’une femme de caractère, aventure assez pervertie par mille détours et supercheries: fabuleux! Maryse Condé nous fait don, sans grande réserve, d’une part de son humanité ayant résisté aux sorts de l’existence, en une magnificence littéraire qui mérite toute notre révérence.

Morne Poirier, Trinité,

Martinique, le 3 janvier 2013.

Notes

-

Article publié pour la première fois dans le N°1 de L’incertain, Revue de création littéraire et critique. K.Editions, Fort-de-France, janvier-juin 2013. Le texte a été revu légèrement.

- Maryse Condé, La vie sans fards, Editions Jean-Claude Lattès, Paris, 2012, 336 pages.

- Rodney Saint-Eloi, «La vie sans fards ou les confessions de Maryse condé», publié sur le site Montray Kréyol: http://www.montraykreyol.org/spip.php?article5632, le vendredi 24 août 2012.

- Joël Des Rosiers, «Le livre du devoir ou les maternités impitoyables de Maryse Condé».

- Robert Berrouët-Oriol, «Haïti dans le regard de la romancière Maryse Condé. Questionner les failles du pacte autobiographique» écrit à Montréal le 9 octobre 2012.

- Jean J. Dominique, «Jean J. Dominique: Ce que j’en sais».

- Ahmadou Kourouma, Les Soleils des indépendances (roman), Seuil, 1970.

- Maryse Condé, La faute à la vie, Lansman, Carnières-Morlanwelz (Belgique), 2009.

- Emile Ollivier, Mille Eaux, Paris, Gallimard, 1999.

- Jean Giono, Jean le Bleu, pour l'édition Livre-Club du libraire de 1956 recueilli dans «Appendices» in Œuvres romanesques complètes, tome 2, éd. Gallimard.

- Maryse Condé, Heremakhonon. Paris, 10/18, 1976. Nouvelle édition, En Attendant le bonheur (Heremakhonon), Paris, Seghers, 1988.

- Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, rééditions Présence Africaine, 2011, p. 24.

- Jean-Durosier Desrivières, «Eloge de la littérature haïtienne et hommage à Dany Laferrière», entretien avec Maryse Condé, Schoelcher, Martinique, 2004.

- Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs. Paris, Seuil, 1952 ; 1995.

- Frantz Fanon, Les Damnés de la terre. (Préface de Jean-Paul Sartre) Paris, François Maspero, 1961; Paris, Présence Africaine, 1963; Paris, Gallimard, 1991; Paris, La Découverte, 2002.